热不烫口的温度

“一个系列,是从一块布料开始的。”

今年开始,终于可以不用每天都滞在工作室,最难带的制衣团队,已经可以独立工作了。就着北京大爆发的好天气,在热闹,却一点儿也不喧哗的老城区里,终于可以静下来,理理思绪。

仔细回顾了 消化 完成的九个系列,虽然每次都有故事,或者一些自然不自然的概念,但追溯到每个系列的展开,都是从寻找面料开始。一块面料,导出整个系列,无一例外。

从开始做 消化 ,就一直想出一个简单的系列,而怎样的简单,始终不知道。行至第十个系列,终于有了端倪。以传统工艺染整的蓝布,在 “蓝场 Blue Ground” 系列之后,又一次给了我们方向。

国内越来越多的年轻设计师,意识到面料对设计的帮助。大家开始更多的选择品质过硬的面料,而进口工业面料,是首选。几年前,我也以为这是个方向。08年,还在英国读书的时候,虽不能说见着了多顶级的料子,但对工业时代,面料能有怎样的表现和可能性,还是有了些认识。

当时用的材料现在想起来还是很恣意。neo-prene、organza、厚度接近一公分的粗炼羊毛毡,以及一块柞蚕丝陈布。印象最深的是organza,在一间面料铺里,挂了有近百种真丝织就的organza,大多产自日本。前年托朋友再去那家铺子找organza,竟然只剩几种,和国内能找到的差不多了。粗炼羊毛毡如果没记错是英国本土的;柞蚕丝陈布,铺子主人也说不清,不是意大利就是印度的;neo-prene是制作潜水服的材料,被大牌用来做了时髦衣服,面料商抓着商机,把这种料子市场化了。

对于那些料子,现在能回忆起来的,就是多元,COOL,没了。

作为不算太挑剔,也不是极度敏感的人,对于事物的分辨和记忆,是通过形状确认的。

比如,喝一款茶,厉害的人能辨出十分具体的味道,包括味道停留在口腔的什么地方。而我能给出的反应,只是味道的形状。比如它是个比较扁的椭圆形,像青橄榄的形状,延伸到腮帮子外,不达喉咙等等。而对于面料,也是类似的感知。

13年,在夏布,一种成型于中国原生苎麻植株的布料的带领下,第一次见着了能立在那儿摇曳的面料。那种立体、饱满和生动,都不用费力,在脑海中就能浮现山川河流,熠熠闪烁。

中国本土生产的工业级织造面料,绝大部分是糙不可耐的。不是说织的布面糙,而是处理状态糙,比如我们需要一个略平滑的纯棉针织布,中国的工厂通常处理得极富丝光感,完全丧失了棉本身的特性。欧洲人就可以处理得很恰当,他们擅长挑选棉花原料,织造过程中微妙的处理也把握的得当。历史上,欧洲使用棉花的时间是超过中国的。中国从南宋开始,才在全国大面积种植棉花作物,代替原本的苎麻和大麻。

中国古代累积下的纺织技术和治物之法,还没有被现代世界承接。

“顺物之性以治物,则无无不可用;顺人之性治人,则物不可不用。”纺织,是以国家为单位的大计。

作为个体设计者,并没有能真正影响到这个承接进程的能力。我们手下所做的事情能得到相应的认可,终其究也是因为顺应了势,却绝不是赶上了潮流。在混沌初开的时刻,能做到不捣乱,不偏也不倚的等着,也是件了不起的事情。

一个朋友告诉我,曾经在日本,听上年纪的手艺人说,日本之所以将物件做得谨慎,追求 “无瑕”,是因为他们越做越明白,自己并不能做出中国所蕴含的那种,粗砺却又圆润的 “瑕”。一个朋友告诉我,曾经在日本,听上年纪的手艺人说,日本之所以将物件做得谨慎,追求 “无瑕”,是因为他们越做越明白,自己并不能做出中国那样的“瑕”,既粗砺又圆润。中国对所谓完美的认知,是像璞玉那样的。

听到这样的描述,是有画面感的 —— 一座狭长的岛屿和一片地貌多样的广阔大陆。

我们必须向精益求精和兢兢业业致敬,但体量造就的能量上的差别,是事实。

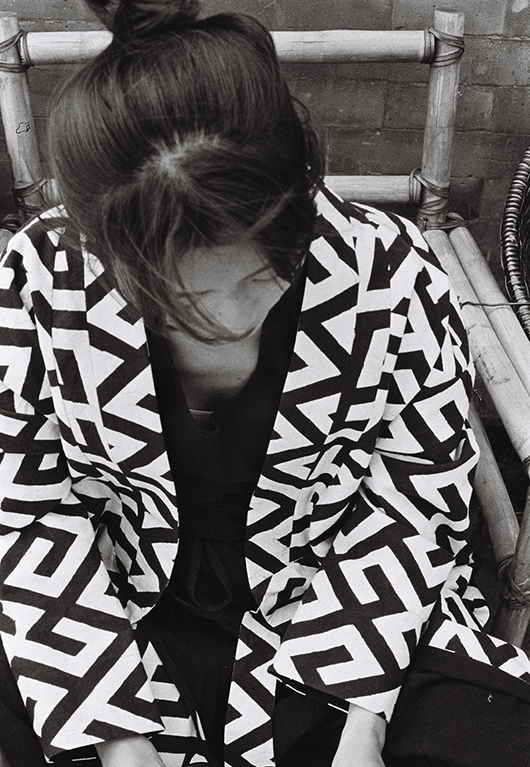

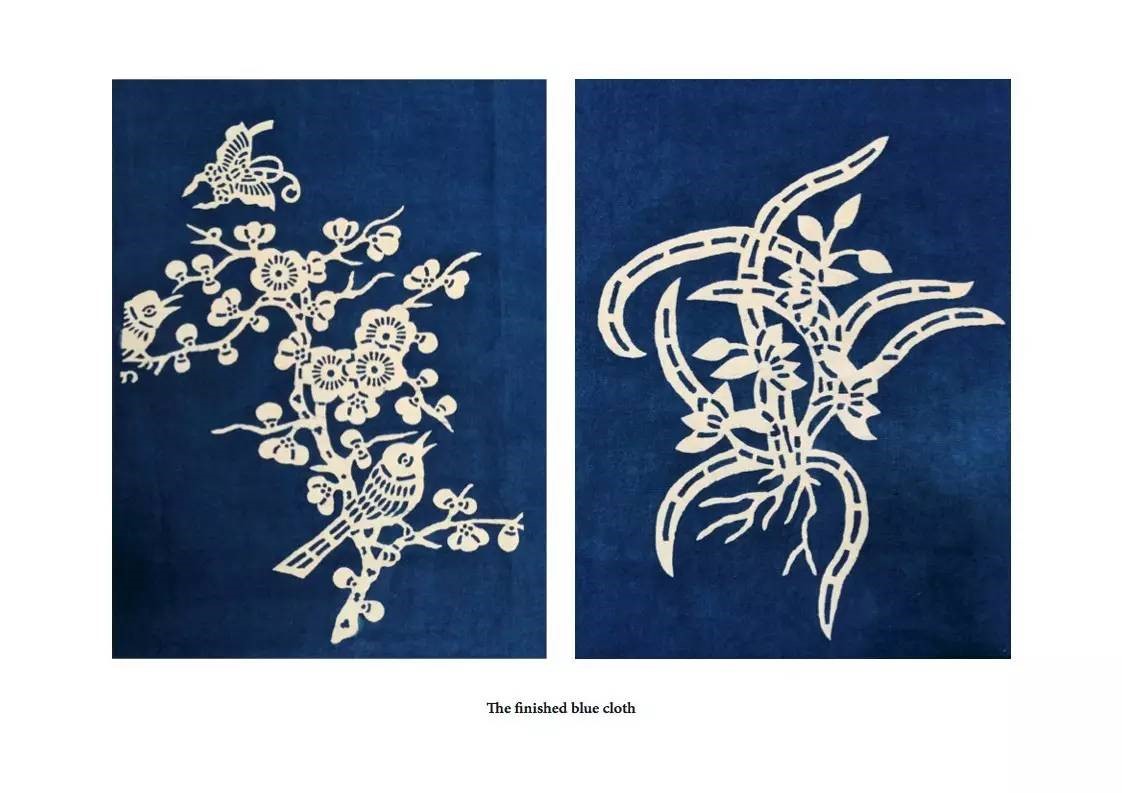

14年,我们开始使用第二种中国本土织造的半手工面料,蓝染花布。它没有苎麻布那样蜿蜒、跃然,但十分平衡,如一个比例庄重的长方形,泛着温和的光芒。

在用这个并不如纯手工夏布那么 “纯粹” 的蓝布设计衣服后,所要的那个 “简单”,明朗了。

首先,是平衡。

行至15年底,“一个简单的系列”,终于有了雏形。

印染用的棉坯布,是染坊跟工厂里定织的,按土布的织造工艺,几十年了,十分稳定。我们送去测试的其它面料,都让染坊师傅费了不少劲儿,需要做特别的染前处理。虽然染得都不差,还有出奇好看的,可只是这样,算不得稳定。只能说,师傅们用夯实的经验对付妥了。

所以,当这个纯靛蓝系列要开始的时候,我们没有选择 “出奇”,而是要了 “稳定”。

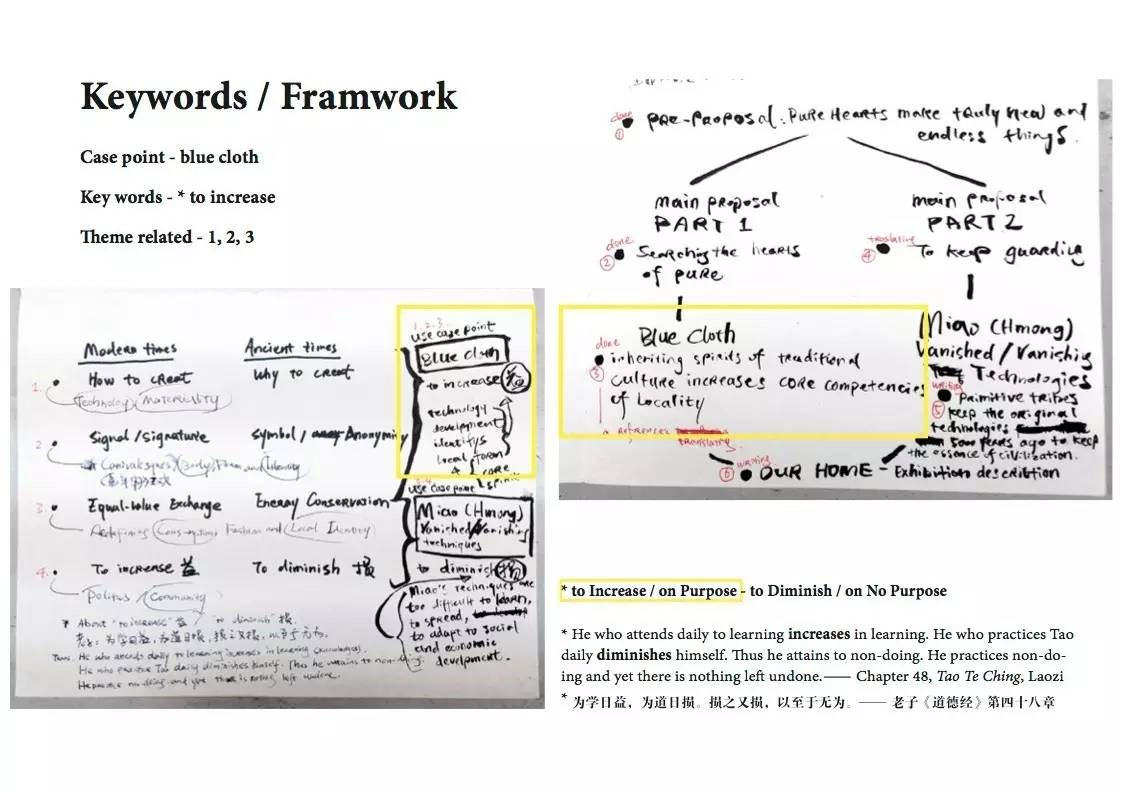

还是要追溯到14年,那年走访了几个地方,其中一个是黑苗聚居地。他们在亮布上的锡绣图样,十分摄人。这个纹样,本身没有循环点,我们只能截取图样的一个角落,在电脑中复制成循环纹样,传给师傅刻花版。师傅试着刻了刻,告诉我们,这个图样不成立,原因是连续性太差,断点过多,在手工刻的版中十分不合理。他要了锡绣原图,几天后,在锡绣纹样三分二的地方,找到了对称点,完成了循环。

在比较了师傅的花版和我们制作的电脑图样后,再次意识到,这个崇尚数字化、高度拥抱虚拟的世界,确实是虚无的厉害。

“屏幕式审美” “二维化视觉”,在一个传统纹样和一张手刻花版面前,跟牙牙学语的婴孩儿没有两样。

热衷于屏幕视觉探索的人们,最好的样子,是婴儿般的纯然;若要试图像个成人,甚至发号施令,改变世界,便是被魔所障了。

虚拟和现实,现代和古代,它们之间的距离,相隔太远了,远远过一座狭长岛屿与一片广阔大陆之间可想象的距离。

近半年,出行颇多,见了不少远方的朋友,听着了不少有意思的话,印象最深的是 “为什么现在的人,都不能等呢?”

小时候喝粥,总着急,尤其在盛夏。

大人不说话,拿个盛凉水的大碗,把粥碗放里面,让你拿勺子舀,数三十下,可以喝了。

那个温度,还热着,却不烫口了,和着夏日的闷热,刚刚好。

再问传统是什么,

可是教我们喝粥的大人。

大人被隆隆作响的机器小儿子轰走了。

那就凭着最远的记忆来吧,

不图快,也不贪凉。

以下内容节选自 “The past gives lessons to the present, guidance to the future”,是 2014 年消化设计为荷兰博伊斯曼美术馆 Museum Boijmans van Beuningen 的展览 The Future of Fashion is Now 所创作作品 “我们的家园 OUR HOME” 的设计陈述。这是其中的第三篇。

由中国现存传统手工业,南通蓝印花布工坊的现存状况,回答策展方对本土性之身份认同以及可持续性等问题。同年,我们与南通正兴染坊第一次合作,研发了“蓝场系列”。

此篇是以英文语境进行陈述,中文翻译略粗糙,意达,对相关内容感兴趣的朋友可作参考阅读。

• 传承传统文化的精髓有助发展地区性竞争力

• 现代工业生产如何去继承与发展传统手工业制造,作为一个设计师,如何在当代语 境下表达我们祖先的生活习俗与智慧,是我个人一直感兴趣并持续关注的问题。

• 此次作品中,我们选用了江苏南通全手工蓝印花布去回答主办方给予的设计主题。 手工业在中国发展了几千年至今日,南通蓝印花布是能够充分揭示传统手工纺织业 的布料之一。蓝印花布的主要制造技术为灰缬,是夹缬的一种,最早成型于唐代; 随着历史的发展和古代科技的不断进步,至清朝,蓝印花布成为了江南地区具有代 表性的一种民用布料。

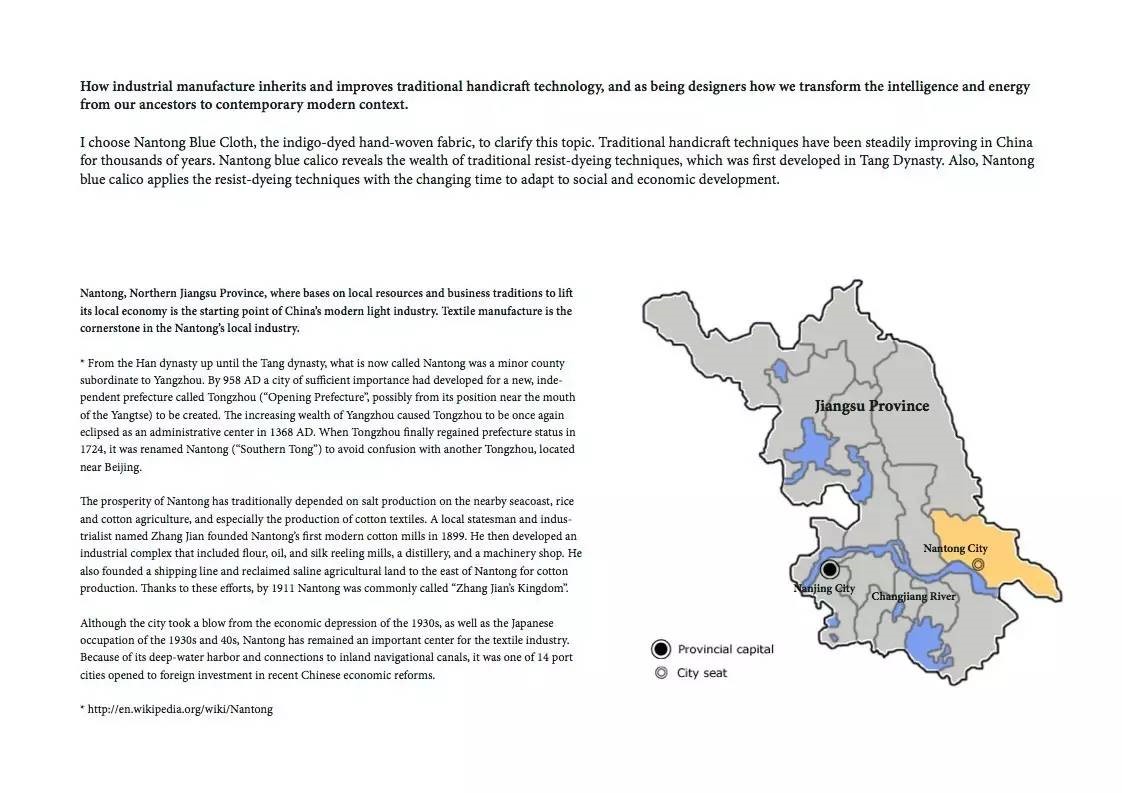

• 南通位于江苏省北部,是一个基于本地自然资源和经商传统而发展起来的城市,也 是近现代中国的民族轻工业起步地区之一,纺织业历来是南通本地经济的支柱产 业。

• 传统的生活法则是有生命力的,可持续的,并可引导当代纺织、服装、时尚以及相 关设计的。

• 以呈现传统手工艺者精湛的技艺,去阐释设计观念,这是一个既简单也有力量的起 点,是实践艺术的一种恰当形式。

• 基于对“新”的理解,传统刻花版技艺在当代,可以被定义为“新”的技术,它自 身具备了随时代发展而不断演化的能力 —— 对大多数设计者来说,类似的手工技 艺并不难去习得或使用,它只是要求习者投入足够的耐心,以及长期稳定的习技状 态。

• “不耐烦”,作为在城市里工作人群的病,在成年之际,甚至更早的,去学习一项 传统手工技艺,难道不比在高校或工厂受教育训练好?

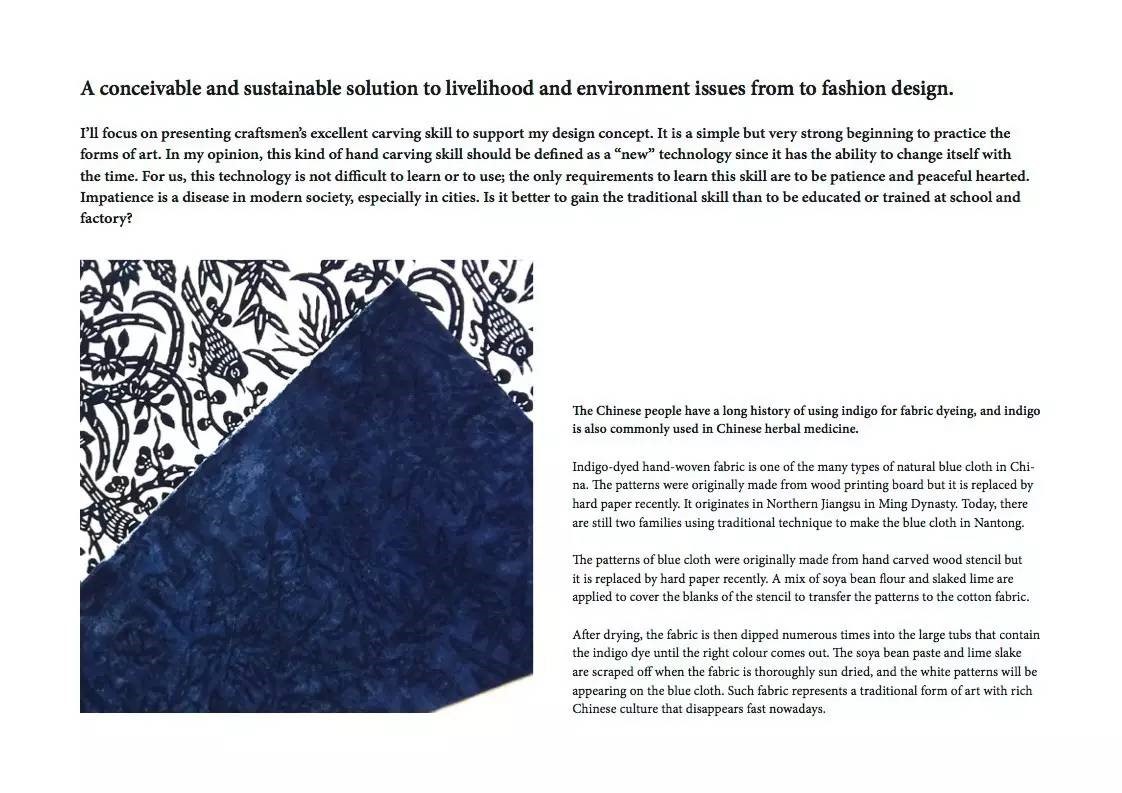

• 蓝印花布是中国众多不同种类的蓝染布料之一。它的图样最早是完成于木刻板的, 逐渐在近代,发展成以油纸刻板,木刻版被取代。蓝印花布的印花原理很简单,把 黄豆粉和石灰粉混合调制成浆,覆盖在刻板上填满其镂空部分,这样事先刻好的花 纹就出现在布料上了。

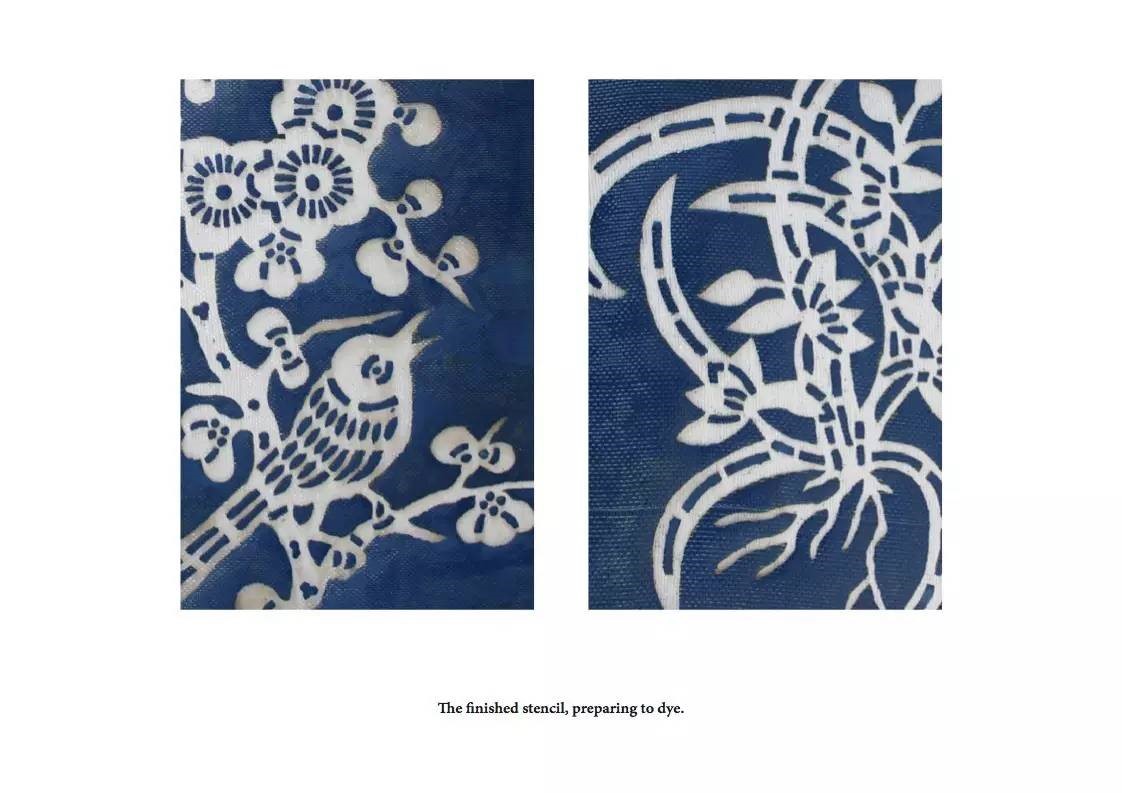

• 上完浆,待干燥后,将布料放入盛有靛蓝染料的大缸中,经过几十次的浸染和控 水,直到完美的深蓝色浮现,再以阳光自然晒干。最后以刮刀除去覆盖浆物,呈现 出清洁的白色花纹。

• 南通的蓝印花布制作大约始于明代,从一个层面,展示了传统民间艺术形式的丰富 多样,以及中国文化的精髓;历历史兴衰,同时受到现代化的影响,目前南通地区 只余两家染坊,还在以家庭为单位,延续此套传统制作方式。

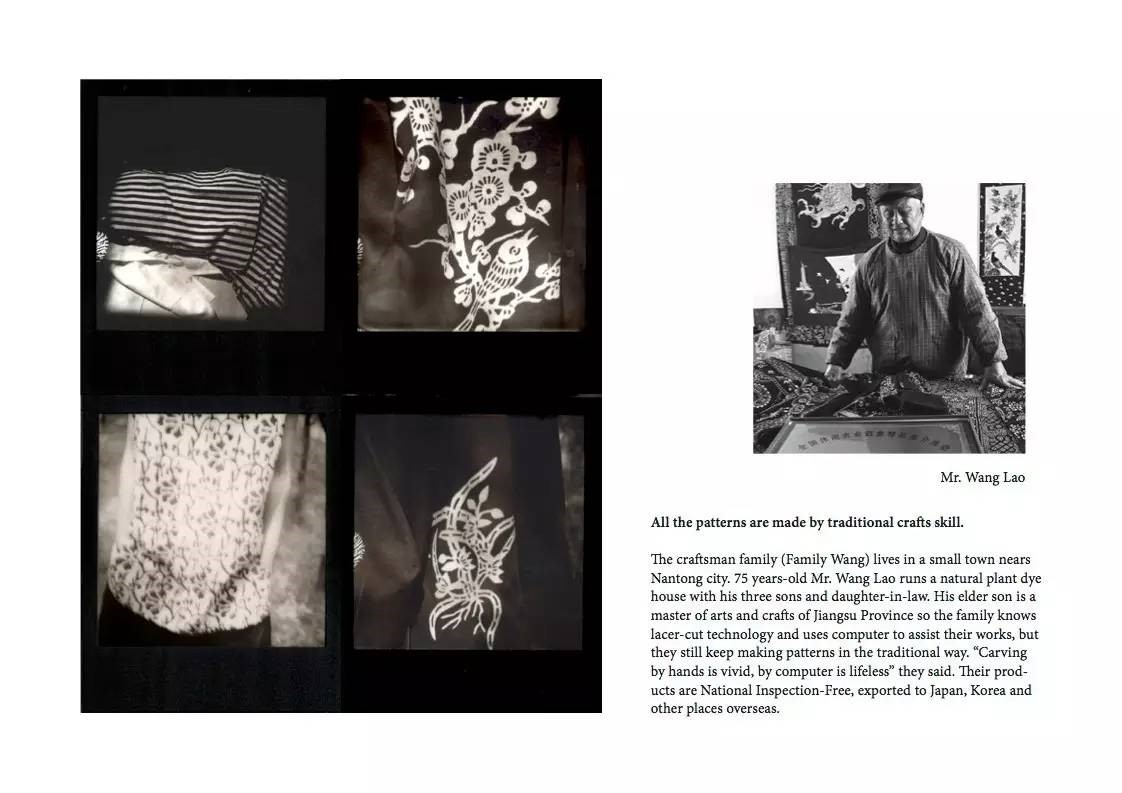

• 老艺人王老先生,一家住在南通市附近的小镇。老先生今年75岁,和他的三个儿子 一起经营着一家传统植物染布作坊。除了他本人,他的大儿子也是江苏省级雕版工 艺师,同时也是传统蓝印花布技艺的传承人,与外界多有交流。他们并非不知道, 现代的镭射切割技术和电脑印花制作技术的便捷和快速,但他们仍旧保持着传统手 刻花版的制作方式。“以手完成的刻版图样是生动的,电脑刻花就不容易这 样。”王家人说。在之前的几十年间,国内并没有太多能接纳传统蓝印花布的市 场,王家的蓝印花布主要出口到日本韩国等国家。

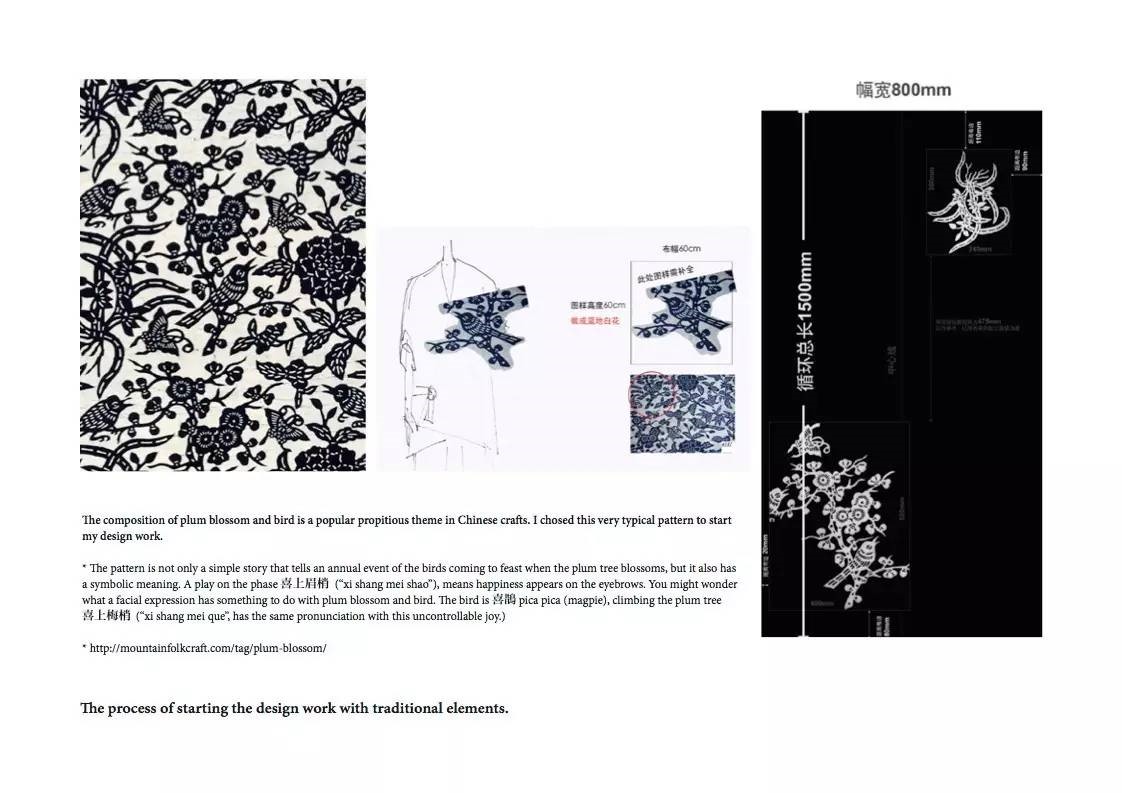

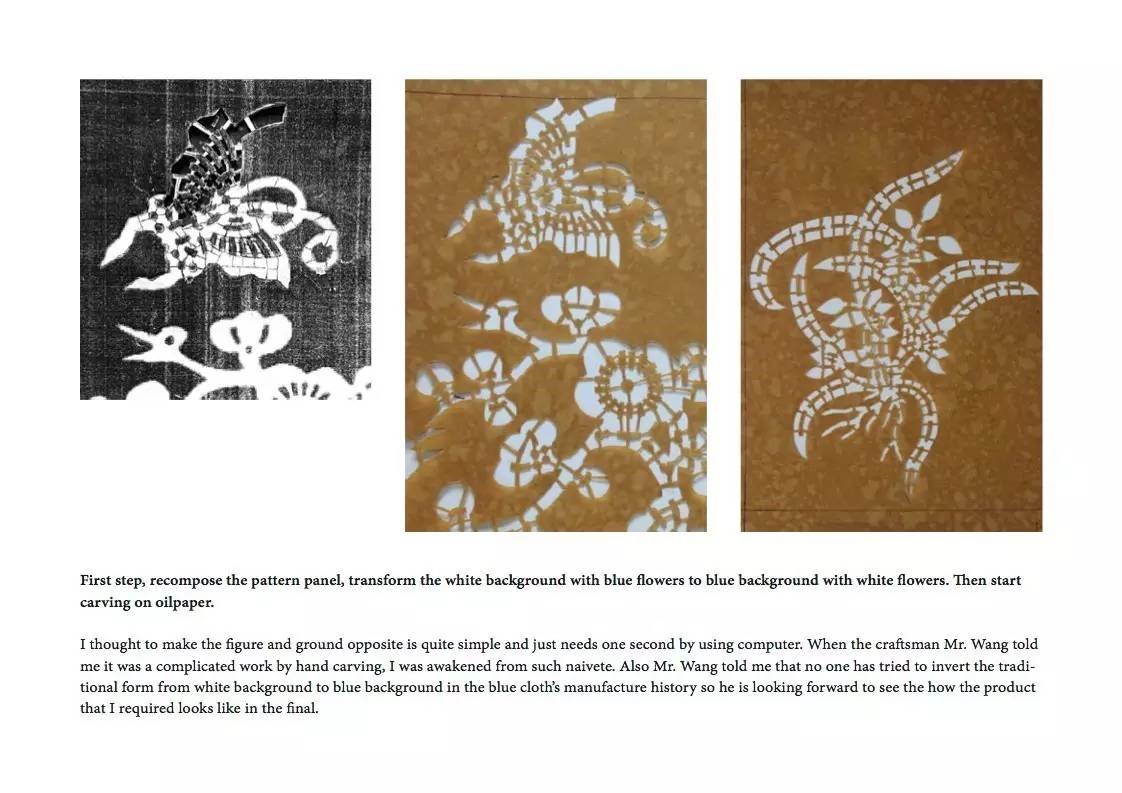

• 设计第一步:从蓝地白花到白地蓝花

• 常见的蓝印花布是蓝地白花。最初以为将蓝地白花转换成白地蓝花并不难,在电脑 中,只需要一个按键就能完成。王师傅告知以手工来进行这个转换,虽然不难,但 要比常规刻版多不少步骤,从前几乎没有人尝试过做这样的转换,他也很期待看到 这一尝试的结果。

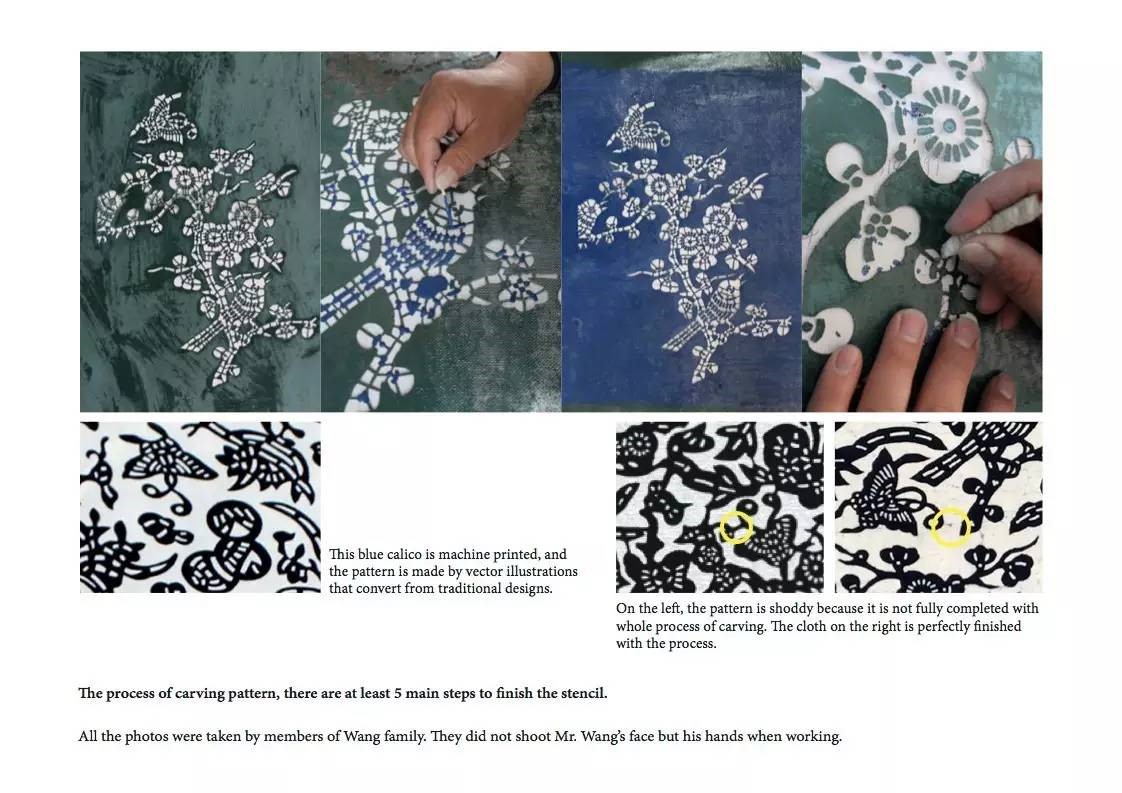

• 最左侧的蓝印花布是由印花机直接印上的,图案来自电脑翻刻传统纹样的矢量图; 右侧两块布料都是手工刻版,居左的跳过了几个重要步骤,虽有手工感,却不称活 儿;居右的图案是最标准的

• 一张称活儿的花版,至少需要完成五个主要步骤。

• 所有制作图片由王家拍摄,他们拍摄了王老先生工作的手,没有拍摄他的脸。

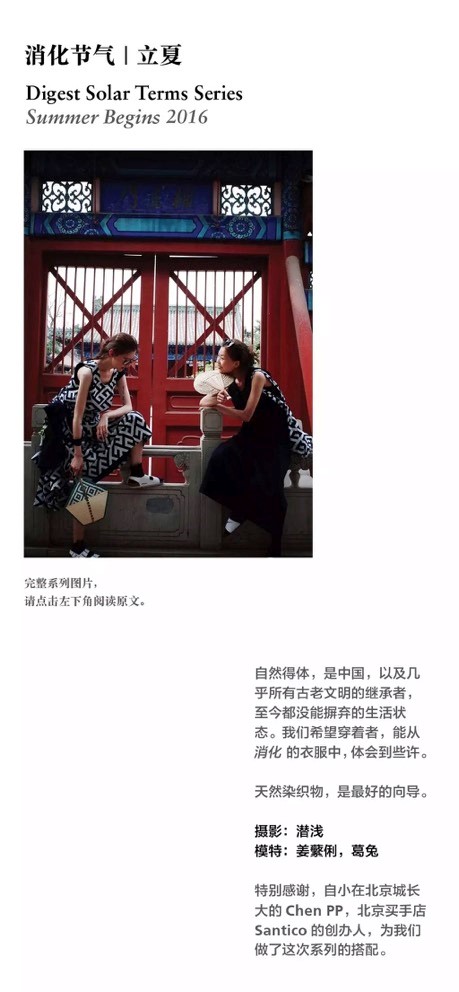

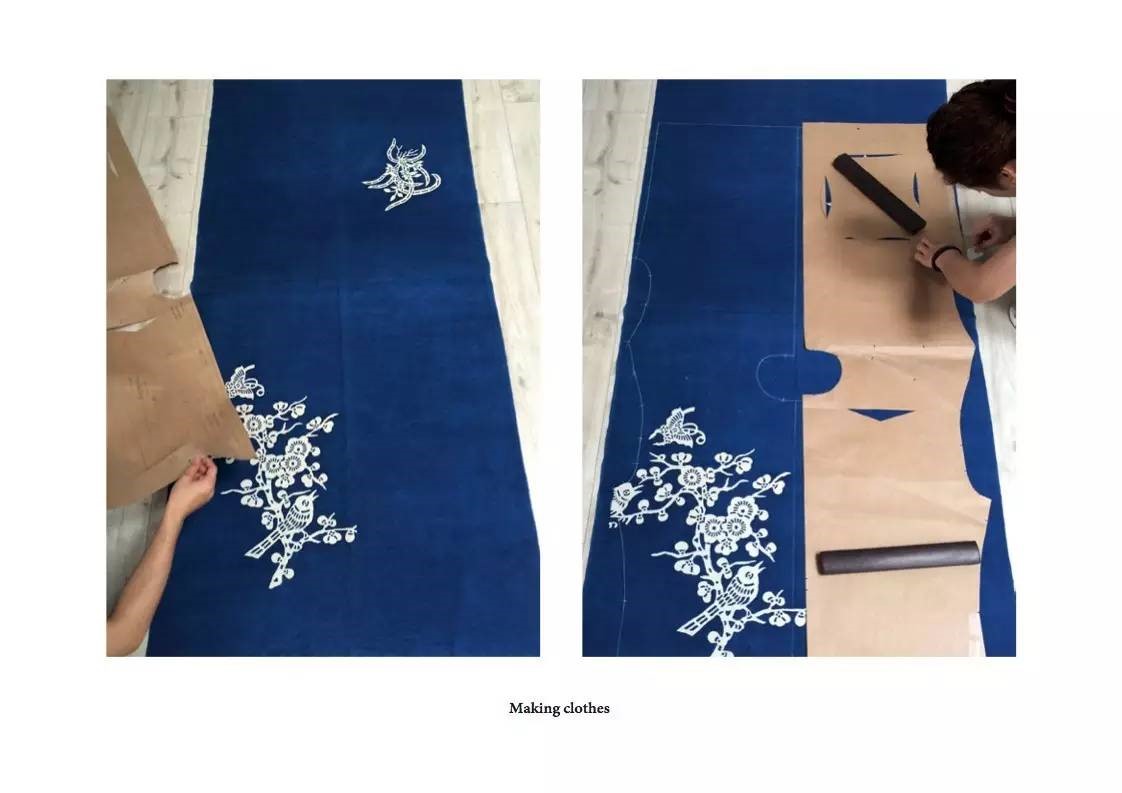

• 消化在 2014 年的夏天推出了 [ 蓝染布衣款 Digest BLUE Ground ]

• 所有古老民族都有从植物中萃蓝的历史,中国民间曾盛行在棉布上以手工制花版做 防染印,俗称蓝印花布;设计师 Dooling Jiang 与手工艺者合作,设制蓝染布衣, 望着衣者能从面料的朴质谦恭中重获与自然的沟通之力,感布衣之道。

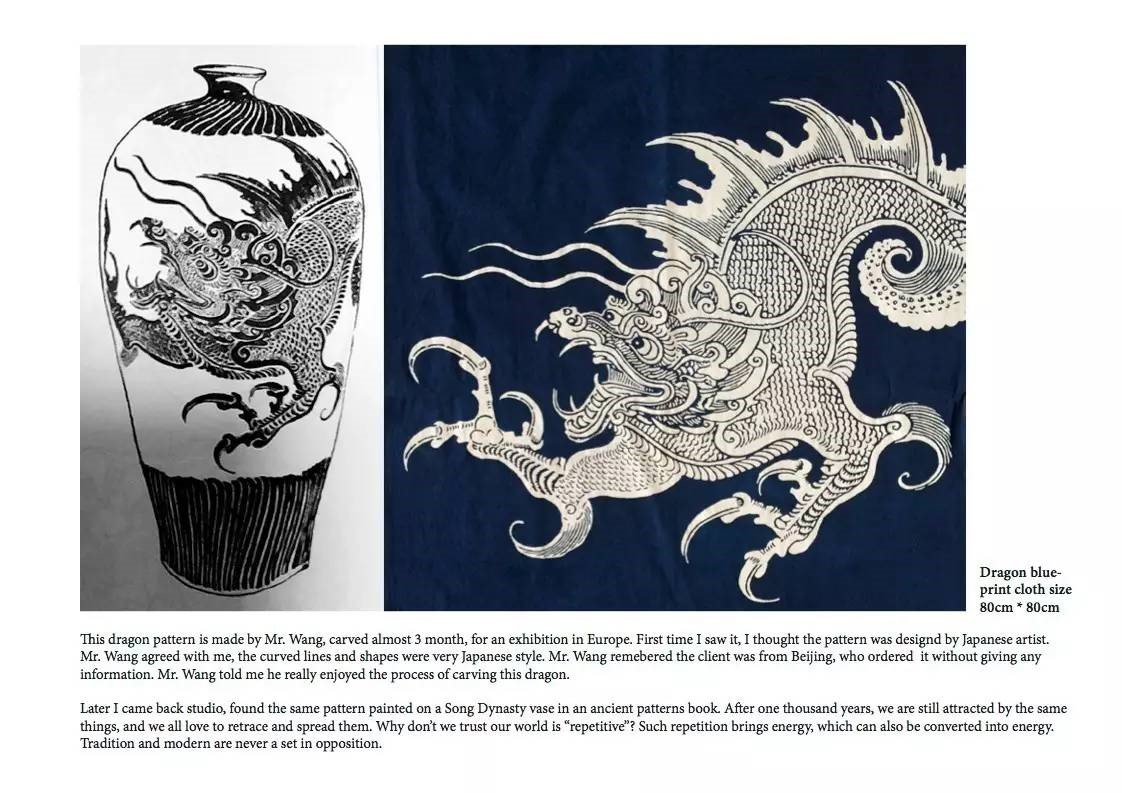

• 王师傅曾受人委托,刻制了一个龙图样,十分漂亮,第一眼看上去并不像大众印象 中的中国龙,我们以为这个图样来自更富有现代意识的日本。之后,在一本书中, 看到了一样的图样,源自宋朝的黑花瓷瓶。

• 为什么现代世界并不相信“重复”以及“周而复始”带来的能量?传统与先锋并不 相悖。

• 此篇译文的原文是《中国民间蓝染》,较全面的介绍了分布在中国各地的蓝染情 况,可上网查阅。作者刘道广,著书籍《中国蓝染艺术及其产业化研究》等。

post date: 2016/07/14